学员之声丨从 “牢骚满腹” 到 “眼里有光” ——北师大三年,我被 “逼” 着重新做回学生

作者简介:

李东海:湖南省张家界澧滨小学校长,湖南省新时代基础教育名师名校长培养计划(2023-2025)——名校长培养项目学员。

引言

在基础教育领域,“资深” 常与职称、荣誉绑定,有时却也悄然化作思维的枷锁。2023年,“湖南省新时代基础教育名校长培养对象”的身份落在我身上时,对于彼时已手握正高级教师、特级教师头衔多年的我而言,并未将其视为成长的契机,反而将研修任务当作额外的负担。然而,一场意外的职位变动与北京师范大学三年的研修经历,像一把刻刀,层层剥离了我的浮躁与固化认知,最终让我在“重新做回学生”的谦卑中,找回了教育者应有的光芒。这段从抵触到蜕变的历程,不仅是我个人的成长叙事,更折射出教育者突破自我、持续扎根的深层命题。

一、初入研修:荣誉加身,心却蒙尘

2023年3月,经过层层遴选,“湖南省新时代基础教育名校长培养对象” 名单新鲜出炉。作为张家界地区唯一入选的名校长培养对象,看着名单上自己的名字,我没生出几分预想中的雀跃,反倒像揣了块温温的石头,沉在心里不轻不重——面对工作室 “1+10+40” 的任务清单,我只觉是额外的压力。在北京师范大学校长培训学院陈紫龙副院长的座谈会上,我甚至直言不讳地发了牢骚:“这些任务太压人了,说实话,没觉得多光荣。”

那时的我,将荣誉当作了 “免修证”—— 仿佛过往的成就足以支撑未来的教育实践,研修不过是 “荣誉附赠” 的形式主义。2023年9月,命运的波折意外降临:我被免去学校党总支书记职务,校长岗位也暂时旁落。带着这份沮丧走进北师大课堂,我像个泄了气的皮球:笔记懒得记,研讨时沉默,连最基本的学习态度都打了折扣。2024年3月的课题开题会上,我甚至没准备 PPT,站在讲台上支支吾吾。

台下,北京师范大学教育学部楚江亭教授皱起的眉头与严厉的话语至今仍清晰如昨:“李东海同志,你是带着荣誉来的,但研修不是‘荣誉附赠’,是让荣誉真正扎根的土壤。你现在的样子,对不起自己的经历,更对不起身上的责任。”这句话像一记重锤,砸在我麻木的心上,也让我第一次意识到:荣誉若不落地,终将成空中楼阁。

二、被“逼”着成长:在追问中剥离浮躁

导师北京师范大学校长培训学院陈锁明院长的指导,从未给过我 “面子”。每次汇报办学思路,他的追问总像精准的手术刀,剖开我理念中的 “想当然”。我说 “幸福教育是办学核心”,他立刻追问“你的幸福教育如何解读?是学生的幸福,还是教师的幸福?如何量化?”;我提到“教师专业发展体系完善”,他紧跟着反问“去年有多少老师主动申报课题?省级、市级各占多少?数据呢?”

那些直击要害的问题,常让我在众人面前红着脸卡壳,恨不得找个地缝钻进去。但正是这份“下不来台”的严厉,像一把刻刀,一点点削去我思维里的浮躁。陈院长从不说“你应该怎样”,只逼着我自己剖开问题:“再想想,你的教育主张到底扎根在学校哪块土壤里?”“如果换成你是学生,这样的管理你能接受吗?”

三年里,我就在这样一次次“被逼到墙角”的追问中,学会了跳出经验看本质。曾经以为“放之四海而皆准”的教育理念,在具体的数据与场景面前显得苍白;那些被我奉为圭臬的“经验”,藏着不少想当然的盲区。如今回头看,那些让我面红耳赤的瞬间,恰恰是成长最用力的拔节声 —— 教育者的认知升级,从来躲不过直面短板的阵痛。

三、重塑身份:从“资深教师”到“学生”

这个从“资深”到“学生”的身份转变,并非心血来潮,而是楚江亭教授的严厉批评、陈锁明院长的连环追问共同催化的结果——他们点醒我:头衔是过往的证明,若成了停滞不前的借口,便失去了原本的意义。

终于在2024年3月28日,我下定决心:把“正高级教师、特级教师”的证书从意识里“锁”起来,给自己重新贴上“学生”的标签。

从此,陈锁明院长的课、北师大主办的每一场专题讲座、案例研讨、校际交流等活动,我一场都不缺席。我深知这些不是“额外安排”,而是难得的成长养分,每一次参与都是靠近教育本质的机会,必须牢牢抓住;尤其是陈锁明院长的课,我更是提前备好问题、全程专注记录,生怕错过任何一个启发思考的细节。

为了打磨自己的教育主张,我在北师大的宿舍里熬过许多个通宵,逐字逐句修改文稿,连标点都反复斟酌;遇到办学困惑,课后总会追着陈院长深入探讨,哪怕只是一个课程设计的细节、一次教师管理的难题,都要打破砂锅问到底。

这个过程中,我愈发清晰地意识到:曾经引以为傲的“经验”,其实是困住思维的“舒适区”;而研修从不是简单的“补短板”,而是让自己的教育认知像大树一样,扎根更深、向四周伸展更广。

就连团队研讨,曾经沉默回避的我也成了最积极的发言者——不仅主动分享思考,还会帮团队梳理思路、补充案例。有次课后,陈院长拍着我的肩膀说:“东海,你现在眼里有光了,这才是教育者该有的样子。”那一刻我突然懂了:这“眼里的光”,是对教育重新燃起的敬畏与好奇,是放下身段当“学生”后,才能看见的清澈与明亮。

四、归来与顿悟:研修是重塑教育理解的土壤

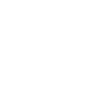

2025年6月,北师大的专家团队专程来到我任职的张家界澧滨小学,举办“名校长办学思想研讨会”。站在熟悉的校园里,面对曾经朝夕相处的同事和远道而来的导师,我的心情复杂而激动。三年前,我带着荣誉的包袱和对任务的抵触走进北师大;三年后,我满载着蜕变与收获归来——由我与罗文先、陈利莎共同主编的《文化向新:新时代背景下学校特色文化建设集萃》一书,已于2025年9月正式出版;围绕课题研究的定向论文《以特色文化建设为抓手,探索学生发展的实践路径》,即将刊发于教育类核心期刊。

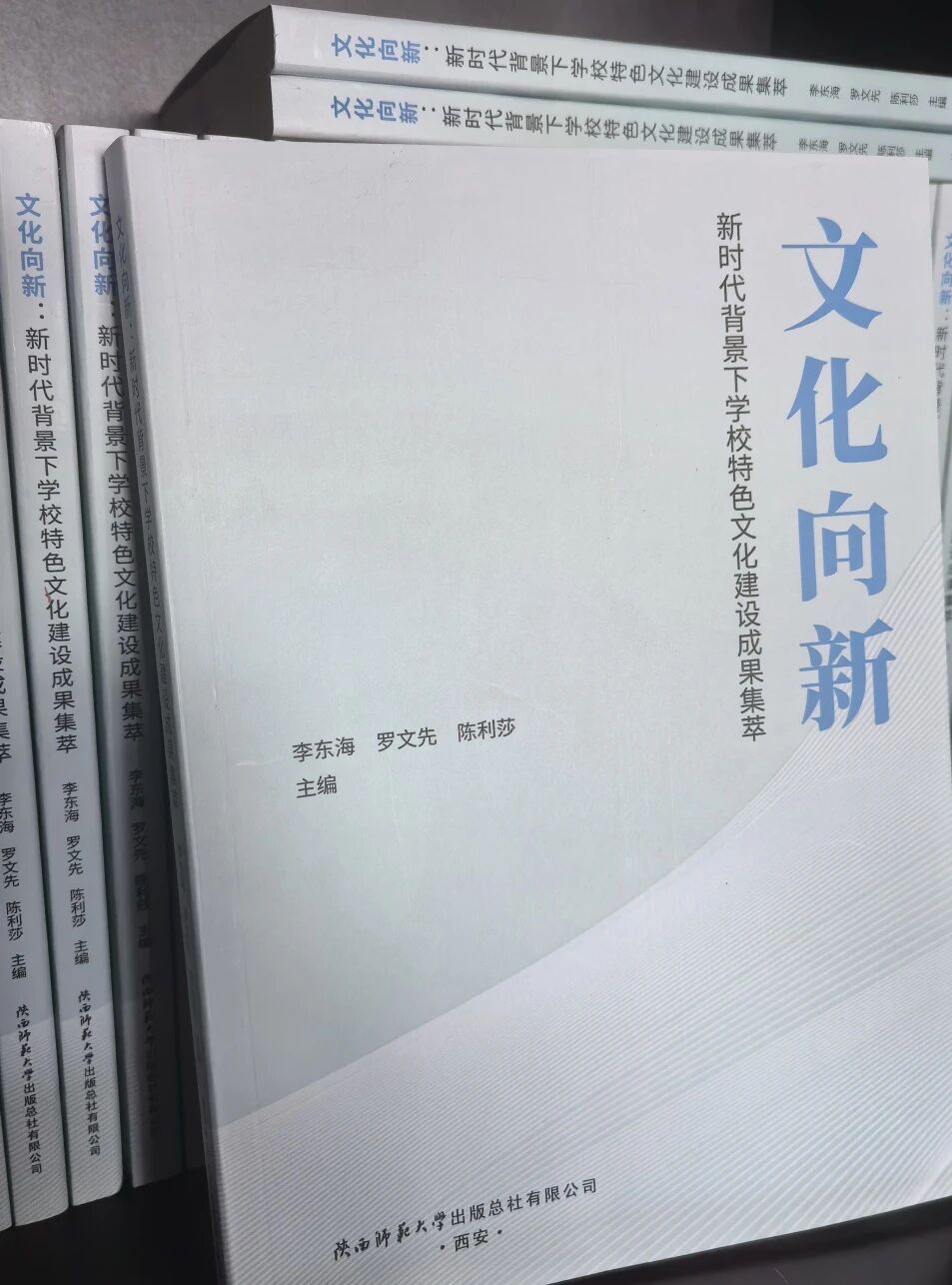

这段研修路上,成果不止于此:我先后7次在全国、省、市、区级平台作学术报告,将所学所思分享交流;连续2年承担市、县青年骨干校长培训任务,以己之得助力同行成长;完成《湖南省名校长培养对象(2023-2025)专业发展总结报告》,系统梳理成长轨迹;更在反复打磨中,凝炼出“幸福育人·育幸福人”的幸福教育办学思想,让教育理念真正从模糊走向清晰、从理论落地实践。

研讨会中,我站在台上,从容而坚定地阐述这份扎根实践的“幸福教育”办学思想体系。从理念内涵到实施路径,从课程构建到教师发展,从学生成长到校园文化,我一一展开,条分缕析。这份从容,源于陈锁明院长的每一次追问,源于楚江亭教授的每一句点拨,源于三年来与北师大教育专家一次次面对面的学习、研讨与交流。

从最初对“幸福教育”概念的模糊理解,到如今能系统构建其理论框架与实践路径;从过去依赖经验的管理方式,到现在能基于数据、调研和反思进行科学决策;从曾对研修任务的敷衍应付,到如今形成多维度、可落地、可推广的研究成果——我的教学理论、管理理念、研究能力,都在这一次次的“被指导”中实现了质的飞跃。

分享结束时,台下的北师大专家、参会领导与教师频频点头,眼中满是认可与赞许。那一刻,我眼眶湿润,也蓦然顿悟:研修不是任务的堆砌,而是教育理解的深层重塑;它不是让我成为别人,而是让我成为更好的自己。

曾经,我把“荣誉”当作教育生涯的终点,如今才知,它只是“再出发”的起点;曾经,我以为教育管理是“自上而下的设计”,如今懂得,它应该是“从土壤里生长出来的方案”。这段经历像一场修行,让我读懂了“成长”二字的分量——它从不在头衔里,而在愿意放下身段、重新出发的勇气里。

结语

教育者的 “资深” 从不是停止成长的理由,反而是持续扎根的底气。我的北师大三年,是一场关于“放下”与“重拾”的修行:放下对荣誉的执念,重拾对教育的敬畏;放下经验的枷锁,重拾学习的谦卑。

作为教育者,我们或许都曾有过 “牢骚满腹” 的时刻,也或许都曾在荣誉中迷失方向。但北师大三年的研修经历告诉我:研修不是负担,而是阶梯;头衔不是勋章,而是责任。真正的教育智慧,永远藏在“把自己当新手”的谦逊里。因为每个孩子、每所学校、每个教育场景,都是让我们重新理解教育的“新课堂”。

这正是教育最动人的循环——我们在影响他人的同时,也永远在被教育本身所滋养。愿每一位教育者,都能在成长的路上,始终“眼里有光”,心中有方向。

眼里有光,心中有方向

背景介绍

为深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,落实党中央国务院和湖南省委省政府全面深化新时代教师队伍建设改革的决策部署,加大基础教育领军人才自主培养力度,坚持人才引领驱动,建设基础教育强省,湖南省教育厅于2023年3月启动实施“湖南省新时代基础教育名师名校长培养计划(2023—2025)”。北京师范大学校长培训学院作为湖南省新时代基础教育名校(园)长培养基地之一,将在2023-2025年对11名省级名校(园)长培养对象及110名卓越校(园)长培养对象,采取“育己+育人”的“双育”培养模式,通过“1+10+40”(即1名省级名校园长指导引领10名卓越校园长辐射带动40名青年骨干校长)融合培养方式,进行为期三年的集中培养,旨在造就一批能够引领湖南基础教育改革发展的领军人才队伍。健全湖南省名师名校园长遴选、培养、管理、使用一体化的培养体系和管理机制,营造教育家脱颖而出的教育生态环境。